Vor einem Jahr habe ich beste Erfahrungen mit dem Night Jet (NJ) gemacht, warum das ganze nicht einfach gemeinsam mit Bine wiederholen? Das Überstunden- bzw. Urlaubskonto geben es locker her.

Bei dir Unterkunft greift ein Gutschein, sehr angenehm. Hotel Zeitgeist in der Nähe des Hauptbahnhofs ist eine klare Empfehlung. Jung, unkompliziert, modern mit überraschend, aber cool geschnittenen Zimmern,

So checken wir ein zu einer Zeit, zu der andere Hotels das Check-Out noch nicht mal angefangen haben, bei den Zimmern extra cool. Nach der nächtlichen Zugfahrt erstmal duschen zu können ist schon sehr cool.

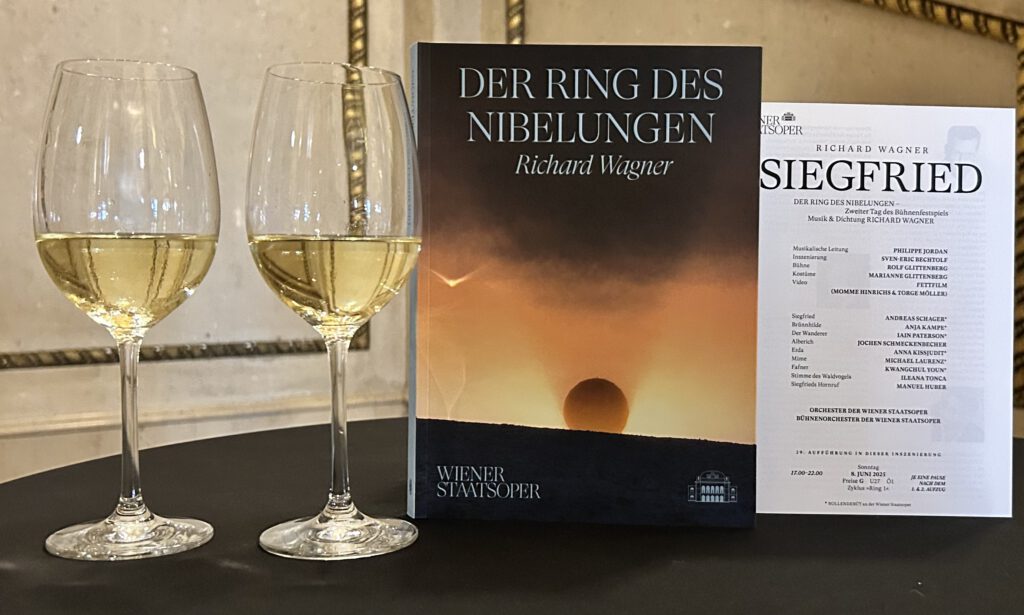

Wir können uns also ganz in Ruhe um Karten für die Staatsoper kümmern. Siegfried soll es sein. Karten im Vorverkauf bissel schwierig, das Preisniveau ist schon arg, insbesondere wenn wir die Karten drei Monate zuvor ordern müssen und in der Zeit ja nun doch etwas dazwischen kommen könnte.

Aber Wien hat ein beachtliches Kontingent an Stehplatzkarten und an das Kontingent will man auch nicht ran, auch wenn es immer mal wieder Diskussionen gibt. Zu den 1.709 Sitzplätze kommen geradezu unfassbare 567 Stehplätze – Wien sozial. So holen wir uns im Vorfeld die Bundestheatercard mit Stehplatzplus., wir können so einen Tag früher unsere Stehplätze ordern und bekommen auch noch recht gute – ohne hätten wir auf den Vorstellungstag, also auf den morgigen Tag, hoffen müssen. Kleine Komplikationen räumt die Theaterkasse wienerisch charmant aus, wir können ganz entspannt unser touristisches Programm starten und – einmal hier – noch einen kurzen Blick auf und in die Oper werfen. Hier die Geschichte des Wiener Opernhauses:

Hinter dem Bau der Wiener Staatsoper verbirgt sich eine tragische Geschichte: Während die Bauarbeiten bereits in vollem Gange waren – sie begannen 1861 -, wurde das Straßenniveau der Ringstraße um einen Meter angehoben. Damit verlor der von Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg entworfene Prachtbau an architektonischem Glanz, schien er doch im Boden versunken zu sein. Die Torbögen im Erdgeschoss ragten nicht, wie geplant, erhaben in die Höhe. Stattdessen wirkten sie verstümmelt.

Die Architekten wurden Opfer von Spott und Hohn, das Opernhaus „versunkene Kiste“ genannt. Selbst der Kaiser sparte nicht an Kritik, die van der Nüll schließlich dermaßen zusetzte, dass er sich das Leben nahm. Wenige Wochen später erlag von Sicardsburg – er und van der Nüll waren seit jungen Jahren befreundet – den Folgen einer schweren Erkrankung. Keiner der beiden erlebte die Fertigstellung der Wiener Staatsoper im Jahr 1869. Am 25. Mai desselben Jahres wurde das Haus mit Mozarts „Don Giovanni“ feierlich eröffnet.

Mit Gustav Mahler als Direktor avancierte die Staatsoper um 1900 zu einem der weltweit führenden Opernhäuser, bevor 1938 ein dunkles Kapitel eingeläutet wurde. Während der NS-Zeit wurden viele Mitglieder der Oper verfolgt, vertrieben und ermordet. Im März 1945 geriet das Gebäude nach US-amerikanischen Bombardements in Brand. Das Ausmaß der Zerstörung war dermaßen groß, dass man lange Zeit überlegte, ob man die Oper wiederaufbauen oder dem Erdboden gleichmachen und neu erreichten sollte. Man entschied sich für Ersteres.

Zehn Jahre dauerte es, bis die Wiener Staatsoper wieder bespielt werden konnte. Während dieser Zeit wich man u.a. in die Volksoper und ins Theater an der Wien aus. 1955 und damit im selben Jahr, in dem der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet wurde, fand die Wiedereröffnung der Staatsoper statt, die sodann als Symbol für den Wiederaufbau und die Wiedergeburt Österreichs galt. Heute zählt die Wiener Staatsoper zu den wichtigsten Opernhäusern der Welt. Quelle

Danach aber geht es den Wiener Ring entlang, der sucht schon seinesgleichen mit dieser aberwitzigen Ansammlung aus historischen Gebäuden. Immer wieder beeindruckend.

Wir nähern uns dem Zentrum. Vorbei an der Bäckerei Öfferl (Schottengasse 3a) – weltbeste Pistazien-Crossiants – unfassbar lecker. An der Pestsäule vorbei, am Dom vorbei landen wir im Café Hawelka. Hier ist die Zeit stehen geblieben, wir genießen es bei einem Fiaker und einem Stück Sacher, muss ja denn auch sein in Wien.

Das Haus der Musik begeistert mit der Eingangstreppe, ein wenig an eine Tonleiter erinnernd, anschließend weiter zum Belvedere, was uns aber beide insgesamt nicht sooo begeistert. Dennoch ohne Zweifel ein wunderbar touristischer Tag.

Der darauffolgende Tag startet mit Regen. Was sich aber kompensieren lässt, wir entscheiden uns für das Wien Otto Wagners, starten mit dem Karlsplatz, später Haltestelle Stadtpark, vor allem aber Hietzing, die Haltestelle entworfen quasi nur für den König.

Die Wiener Stadtbahn zählt zu den Schlüsselbauten Otto Wagners und nimmt in der Geschichte der modernen Architektur einen besonderen Platz ein: Erstmals wurde ein Massenverkehrsmittel konsequent einem ästhetischen Programm unterworfen. Ingenieurbauten wurden nicht dekoriert, sondern bis ins Detail durchgestaltet. Wagners Viadukte, Brücken und Stationsgebäude prägen bis heute den urbanen Raum wie kein zweites Großbauwerk. Die Fahrt mit der Stadtbahn verstand Wagner als ästhetisches Erlebnis. Er schuf eine Architektur der Bewegung und Geschwindigkeit, die auch die zeitgenössische Erfahrung eines beschleunigten „modernen Lebens“ zum Ausdruck brachte.

Vom ursprünglich geplanten Bahnnetz konnten zwischen 1892 und 1901 vier Linien verwirklicht werden. Die U-Bahn unter der Ringstraße blieb ebenso Papier wie die Verbindung der Gürtellinie mit der Südbahn. Als das erste Teilstück 1898 eröffnet werden konnte, war der Betrieb mit Dampflokomotiven bereits veraltet, für eine Elektrifizierung war es noch zu früh. Der ästhetische Anspruch hatte den technischen Standard überholt.

Als Gürtel-, Wiental- und Donaukanallinie 1924 von der Gemeinde Wien elektrifiziert wurden, hatte der Hofpavillon seine Funktion bereits verloren. Bis in die 1920er Jahre wurden zahlreiche historische Stationsgebäude aus Unverständnis abgebrochen. Heute ist die Stadtbahn, als Teil des U- und S-Bahn-Netzes, ein unverzichtbares Element des Wiener Stadtbildes. (aus einer Schautafel im Hofpavillon)

Zum Nachmittag hat der Regen aufgegeben, wir können also trockenen Fußes in die Oper. Stehplatz ist normal kein Problem, für Wagners Siegfried mag es ein wenig herausfordernd werden? Wir werden sehen, immerhin gibt es zwei Pausen. Aber es wird sehr entspannt. Die Plätze sind allerfeinst, direkt gegenüber der Bühne. Kann es bessere Plätze geben? Irgendwie schwer vorstellbar, also zumindest nicht für diesen überragenden Preis. Zunächst sind die Plätze ausgebucht, wir stehen in verschiedenen Reihen, nun denn. Die Reihen lichten sich von Pause zu Pause, es scheint so, dass nicht alle die Energie für Wagnersche fünf Stunden haben. Okay so, so haben wir dann irgendwann mehr Platz:-). Wie oben geschrieben: Wien hat ein beachtliches Kontingent an Stehplatzkarten, zu den 1.709 Sitzplätze kommen geradezu unfassbare 567 Stehplätze.

Inszenierung und Stimmen sind top, die Oper grandios – immer wieder.

Tags drauf leihen wir uns Fahrräder, das Zeitgeist ist da unkompliziert und gut aufgestellt.

Die Werkbundausstellung von 1932 ist unser Ziel. Eine Siedlung nach dem Vorbild der Werkbundsiedlung Stuttgart von 1927. In Stuttgart waren es 21 Bauprojekte, hier sind es 70, von denen noch 64 stehen. Der Traum vom modernen Bauen, gekoppelt mit der Wien-typischen sozialen Wohnbaupolitik.

Unter der künstlerischen Leitung des Architekten Josef Frank, der die Siedlung als Gründungsmitglied des Werkbundes Wien initiiert hatte und für eine undogmatische Moderne stand, entstand die Siedlung in den Jahren 1930 bis 1932. Frank zeichnete verantwortlich für die räumliche Gesamtdisposition der Anlage […]

Im Unterschied zu früheren Projekten stand bei der Wiener Werkbundsiedlung „Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum“ im Vordergrund. Die Häuser sind tatsächlich, gemessen an heute üblichen Raum- und Wohnungsgrößen, sehr klein, vermitteln aber immer wieder durch die für die frühe Moderne signifikante Funktionalität, höchste Ökonomie im Detail und geschickt gesetzte Ausblicke und Sichtbezüge eine erstaunliche Geräumigkeit. Quelle

Aber wir wollen nicht nur auf den Spuren von Wagner unterwegs sein, egal ob nun Opern-Wagner oder Stadtbahn-Wagner. Die Werkbundsiedlung ist am Ende auch ausgereizt, Stuttgart hat insbesondere wegen des wirklich guten Museums ein wenig mehr hergegeben.

Schönbrunn ist anschließend schnell erreicht, Fahrräder abgeschlossen und auf ins Sissi-Drama. Wobei ja weder die Sissi noch ihr Franz Joseph was können für den Hype. Hat er mit den Sissi-Filmen angefangen? Oder später? Jedenfalls ist es hier am Schloss für unseren Geschmack unangenehm voll und das ändert sich nicht, egal in welche Richtung wir gehen, normal verläuft sich das ja in solchen Anlagen. Hier also nicht. Nicht ganz so doll.

Aber immerhin, der Blick von der Gloriette ist wirklich schön. Schönbrunn selbst kommt gar nicht so mondän und repräsentativ daher wie angenommen, eine kleine Überraschung, aber durchaus positiv. 1695 – 1743 errichtet.

Wir setzen die Fahrradtour fort, das Café Jelinek wird angesteuert. Hier ist die Zeit noch intensiver stehengeblieben als im Hawelka – großartig. Hier ist alles i-wie auf dem Stand aus den Tiefen des letzten Jahrhunderts. Wiener Kaffeehauskultur at it’s finest.

Und damit sind wir für denn doch noch einmal beim Architektur-Wagner. Drei Häuser der Linken Wienzeile hat er gestaltet, drei sehr markante, drei sehr schöne. Die von Otto Wagner gestalteten Häuser stehen symbolhaft für die Wiener Jugendstilarchitektur. Kurz zuvor ist der Wienfluss reguliert worden – Wagners Vision ist, die Wienzeile zwischen Karlsplatz und Schönbrunn zu einem Prachtboulevard umzugestalten.

In der Verbindung von Wienzeile und Ring ist die Secession. „Die Vereinigung bildender Künstler*innen Wiener Secession zählt weltweit zu den ältesten unabhängigen und ausdrücklich der zeitgenössischen Kunst gewidmeten Ausstellungshäusern“, wie es auf der HP der Secession heißt. Und weiter: „Ein Schlüsselwerk dieser Epoche befindet sich – wenn auch mit Unterbrechungen – bis heute in der Secession. Es handelt sich um Gustav Klimts Beethovenfries, den dieser im Jahr 1902 für die XIV. Ausstellung der Künstler*innenvereinigung konzipierte. Das Thema des Frieses bezieht sich auf die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven und stellt die Suche der Menschheit nach dem Glück dar.“ Quelle

Das Beethovenfries heben wir uns allerdings auf für einen anderen Wien-Besuch, wir haben noch den zweiten Teil des Rings auf dem Programm.

Dass die Postsparkasse dazugehört, ist uns bewusst, dass wir ohne Probleme hineinkommen, sie ist heute Wissenschaftscampus der Uni für angewandte Kunst, indes nicht. Das nutzen wir natürlich sofort. Insbesondere das Treppenhaus ist ein Traum.

Zwischen 1904 und 1906 wird das k.k. Postsparcassen-Amt nach Plänen von Otto Wagner errichtet und offensichtlich will er mit dem durchgängigen Design der seinerzeit recht neuen Stahlbetonbauweise Rechnung tragen.

Abschließend an der Karlskirche vorbei, ehe es in den NJ geht zurück. Zwei Mal die Nacht durchgefahren, damit ein ultralanges Wochenende in Wien mit Bine herausgeholt. Es geht nicht besser!